众多特色小镇“搁浅”,问题到底出在哪里?-k8凯发天生赢家一触即发人生

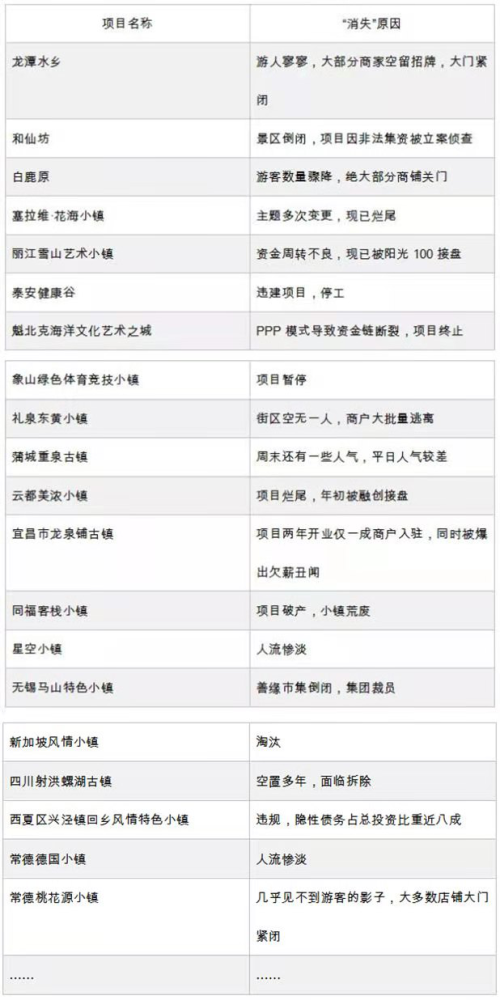

近期,一份“中国特色小镇死亡名单”在网络流传,文章中披露不少特色小镇因缺乏特色、运营混乱、资金链断裂等原因,商户纷纷逃离,小镇沦为“空城”,全国至少有100个“文旅小镇”处于烂尾、倒闭状态。为何这么多特色小镇均陷入同一境地,问题到底出在哪里呢?

数量攀升,但问题不少

据《中国特色小(城)镇暨“千企千镇工程”发展报告2017》统计,截止到2017年年底,全国31个省市自治区都明确提出了小镇建设计划,其中浙、苏、鲁、湘、粤均拟建100个及以上特色小镇;另外,浙江、天津、江苏、福建、广州、贵州、甘肃等地均出台了相关政策,在土地、租金、税费等方面进行减免优惠。其中20个省(自治区、直辖市)明确了具体建设数量,总量达到1700多个,且均要求在2020年前创建完成。住房和城乡建设部先后于2016年10月和2017年7月分别公布了两批全国特色小镇名单,共计403个。从两批名单的比较中可以看到,2017年公布的第二批特色小镇不仅在数量上比第一批增加了一倍,在结构方面,相较于第一批的半数以上为旅游型小镇,第二批名单中的产业型特色小镇比例明显增加。同时,从全国各地的特色小镇建设来看,2017年随着由萌芽逐步走向成熟,特色小镇成长路径进一步显现,一大批具有区域特点的小镇应运而生。2020年我国包括北京、上海、江苏等在内的31个省市特色小镇规划数量达2698个,三年内规划投资合计达到67660亿元,远远超过三部委规划。

用火爆来形容特色小镇的建设绝不过分,但发展热潮中也出现了一系列问题,一是概念不清,定位不准。一些地方把特色小镇当成一个筐,什么都往里装,而且越到基层越明显。二是盲目发展,质量不高。一些地区大干快上,层层加码;有些地方用地粗放,重增量的扩张,轻存量的改造,引发新一轮用地冲动。三是同质化严重,特色不鲜明。一些地区简单模仿,确定的特色小镇形态和功能脱离实际。四是政府主导倾向明显,市场化不足。五是重物不重人,搞形象工程。比如有些地区重产业轻配套,强调发展高大上的产业,忽视环境营造和生活配套,缺乏对人才特别是高端人才的吸引力等。六是盲目举债,积累财政风险。七是房企过度参与。有些房地产企业以特色小镇之名,变相搞房地产开发。

特色小镇无“特色”

原本国家期望的是通过推进特色小镇规划建设,加快城镇化进程,挖掘优势资源,发展壮大特色产业,解决居民就业问题,从而带动经济的增长。然而被给予厚望的特色小镇并没有如预期那样发展,市面上大部分特色小镇存在以下这些问题:

1、形象工程,成了政绩的“幌子”。

在多重政策利好下,部分地方政府为了政绩和面子,急于求成,重数量不重质量,虽然表面上建设了一批看似“高大上”建筑,但是并没有发挥特色小镇的作用。

2、千镇一面,缺乏实质性产业支撑。

有些地方政府的确是想通过特色小镇来带动就业,促进经济增长,然而因缺乏经验盲目跟风,打造文旅小镇、花卉小镇等,在住建委公布的403个小镇当中,文旅小镇有253个,占比高达63%,然而并不是所有小镇都有旅游资源和产业发展基础的,很多地方都朝着古镇打造,最终导致同质化严重,缺乏吸引力,产业无法支撑小镇的发展。

3、假小镇,真地产。

部分开发商借助特色小镇的名义,获取廉价工业和商业用地,行房地产开发之实,因为根据相关数据显示,中国特色小镇行业具有投资大、回收周期长和政策变化快等特点,特色小镇初始投资额约为20亿元人民币,总投资约为50亿元人民币,平均资金回收周期约为30-50年,很多开发商并不想长期经营,只是为了短期牟取暴利。

政策遏制乱象,特色小镇“搁浅”

2017年,政府见此乱象之后,四部委联合发文为特色小镇建设"纠偏",对特色小镇建设过程中存在的各类问题进行统一的规范,避免盲目建设,防止千镇一面。

2018年,国家发改委对已公布的特色小镇进行优胜劣汰测评,同年12月全国共淘汰整改419个“问题小镇”。

2020年7月,发改委再次出手,要求各省市全面启动自查自纠,9月,国务院办公厅转发《国家发展改革委关于促进特色小镇规范健康发展意见的通知》,明确提出要严控特色小镇房地产化倾向,杜绝以“特色小镇”之名单纯进行大规模房地产开发。

退潮之后,众多特色小镇“搁浅”,因为缺乏了特色产业的特色小镇想要长期经营就是空谈。

如何才能做好特色小镇?

想要做好特色小镇,还是需要从产业出发,如资源禀赋、产业基础、地理条件、文化积淀等,而不是打造空中楼阁,在回顾失败项目的同时,更需要从优秀的特色小镇中借鉴经验。

在特色小镇这一领域,浙江省成绩优异,2019年,浙江特色小镇以全省1.8%的建设用地面积,贡献了全省7.9%的工业企业营业收入和7.0%的税收收入,浙江省在打造特色小镇方面,明确了重点选择高端装备制造、数字经济、健康、时尚产业小镇并统筹兼顾选择环保、金融、旅游、历史经典产业小镇,构建多主体协同、多要素联动的产业生态系统,强化企业主体、创新主体、政府主体、平台主体协同发力。

总而言之,特色小镇的建设要从自身优势出发、因地制宜,以产业为根基,以市场为主导,才能长期保持活力。

文章来源:中旅联、世研指数